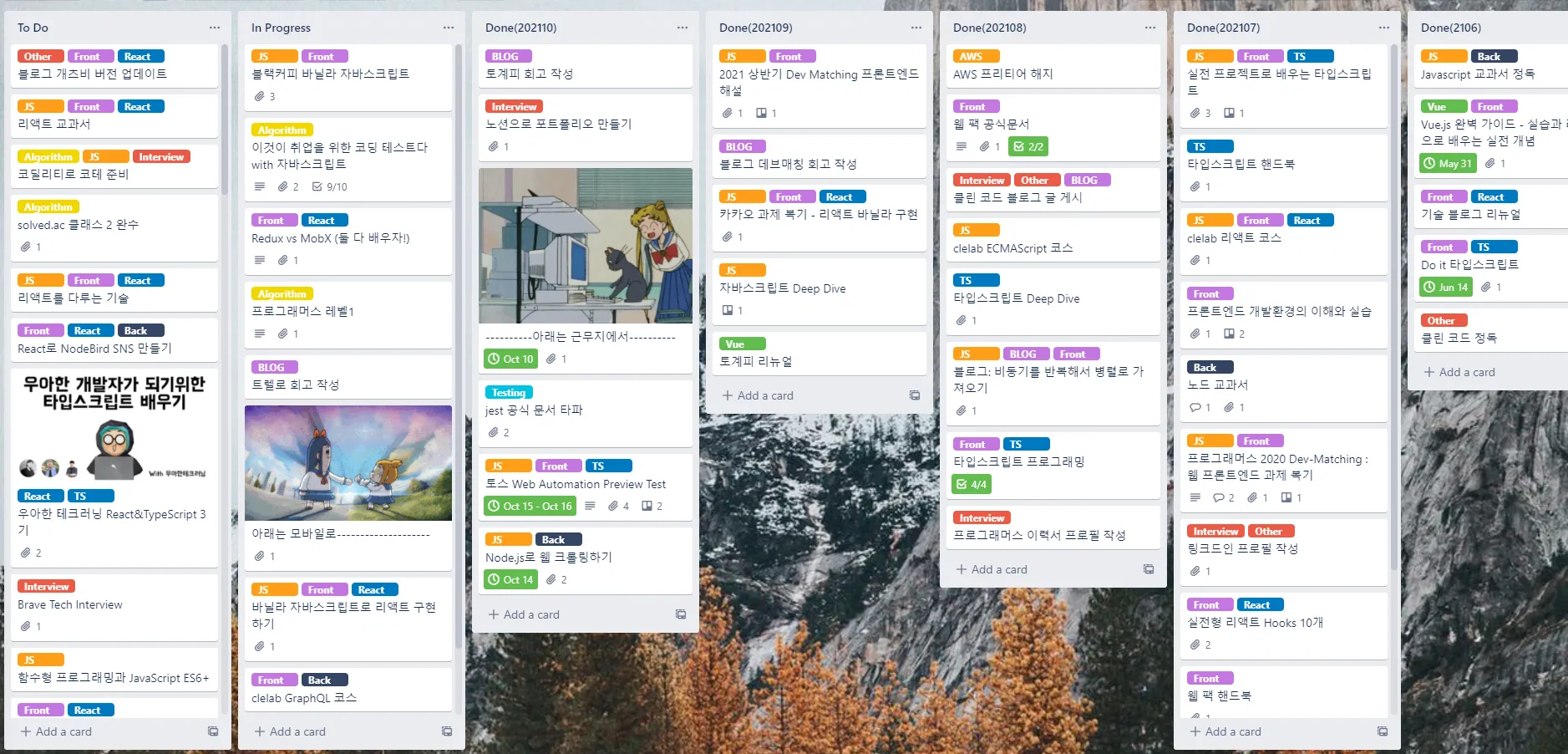

Trello를 통한 개발 여정

약 2년간 Trello를 활용해 개인 프로젝트들을 관리해왔다. 단순히 할 일 목록을 정리하는 도구로 시작했지만, 시간이 지나면서 나의 성장과 변화를 보여주는 기록이 되었다.

Trello 보드 링크 (비공개)

사용한 보드 구조

기본 칼럼 구성

- Backlog: 언젠가 해보고 싶은 아이디어들

- To Do: 이번 달 내에 해야 할 작업들

- In Progress: 현재 진행 중인 작업 (최대 3개까지)

- Review: 완료했지만 점검이 필요한 작업들

- Done: 완료된 작업들

라벨 시스템

- 🔴 긴급: 빠른 처리가 필요한 작업

- 🟡 학습: 새로운 기술 학습 관련

- 🔵 개발: 실제 개발 작업

- 🟢 배포: 배포 및 운영 관련

- 🟣 리팩토링: 코드 개선 작업

주요 프로젝트 흐름

2019년 12월 - 2020년 상반기

첫 React 프로젝트들

- 토계피 v1 (Vue.js)

- 개인 포트폴리오 사이트

- 간단한 Todo 앱들

이때는 주로 튜토리얼을 따라하는 수준의 작업들이 많았다. Trello 카드들도 매우 단순하게 “React 공부하기”, “포트폴리오 만들기” 같은 추상적인 내용들이었다.

2020년 하반기

체계적인 학습 시작

- 알고리즘 문제 풀이 (매일 1문제씩)

- Clean Code 독서

- TypeScript 학습

이 시기부터 카드를 좀 더 구체적으로 작성하기 시작했다. “백준 1234번 문제 해결”, “Clean Code 3장 정리” 같은 식으로 측정 가능한 목표를 설정했다.

2021년 상반기

실전 프로젝트 도전

- 토계피 v2 (React + TypeScript)

- Show me the lucky meme

- 개인 블로그 구축 (Gatsby)

프로젝트의 규모가 커지면서 카드 하나를 여러 개의 체크리스트로 나누기 시작했다. 예를 들어 “토계피 v2 개발” 카드에는:

- UI 디자인 완료

- Firebase 연동

- 반응형 적용

- 배포 및 테스트 같은 세부 항목들이 있었다.

2021년 하반기 (현재)

품질과 운영에 집중

- 블로그 SEO 최적화

- 기존 프로젝트 리팩토링

- 성능 최적화

- CI/CD 구축

최근에는 단순히 기능을 만드는 것에서 벗어나 품질과 사용자 경험에 더 신경 쓰고 있다. Trello 카드들도 “Lighthouse 점수 95점 이상 달성”, “번들 크기 30% 감소” 같은 구체적인 지표를 포함하게 되었다.

Trello 사용 팁과 학습

1. 카드 크기의 적절한 조절

초기에는 “React 공부하기” 같은 너무 큰 카드를 만들어서 진행 상황을 파악하기 어려웠다.

개선한 방법:

- 카드 하나당 1-3일 내에 완료할 수 있는 크기로 조절

- 큰 작업은 여러 개의 작은 카드로 분할

- 체크리스트를 적극 활용해서 진행률 시각화

2. 라벨과 데드라인 활용

색상 라벨로 작업의 성격을 구분하고, Due Date를 설정해서 우선순위를 명확히 했다.

효과적이었던 규칙:

- 빨간 라벨(긴급)은 최대 1개까지만 유지

- 파란 라벨(개발)은 In Progress에 최대 2개까지

- 매주 일요일에 다음 주 계획 수립

3. 회고 카드 작성

프로젝트가 완료되면 “Done” 칼럼으로 이동하기 전에 “Review” 칼럼에서 회고를 진행했다.

회고 템플릿:

- 잘했던 점:

- 아쉬웠던 점:

- 배운 점:

- 다음에 적용할 점:

데이터로 보는 성장

카드 완료 통계

- 2020년: 총 87개 카드 완료 (월평균 7.3개)

- 2021년: 총 124개 카드 완료 (월평균 12.4개) - 10월까지

완료 카드 수가 증가한 건 물론 생산성 향상도 있지만, 작업을 더 작은 단위로 쪼개서 관리하게 된 것도 영향이 크다.

라벨별 분포 변화

2020년

- 🟡 학습: 45%

- 🔵 개발: 30%

- 🟢 배포: 15%

- 🟣 리팩토링: 10%

2021년

- 🟡 학습: 25%

- 🔵 개발: 40%

- 🟢 배포: 20%

- 🟣 리팩토링: 15%

학습 비중이 줄고 실제 개발과 배포 비중이 늘어난 것을 볼 수 있다. 이는 기초를 다지는 단계에서 실전 적용 단계로 넘어갔다는 의미로 해석된다.

인사이트와 패턴 발견

1. 계절별 생산성 패턴

여름(7-8월)과 연말(12월)에 완료 카드 수가 줄어드는 패턴을 발견했다. 이를 바탕으로 해당 시기에는 무리한 계획을 세우지 않고 휴식이나 가벼운 학습에 집중하도록 조정했다.

2. 프로젝트 타입별 소요 시간

- 학습 프로젝트: 평균 2-3주

- 토이 프로젝트: 평균 1-2개월

- 포트폴리오 프로젝트: 평균 2-3개월

이 데이터를 바탕으로 새로운 프로젝트를 시작할 때 더 현실적인 일정을 수립할 수 있게 되었다.

3. 가장 많이 미루는 작업들

- 문서화 작업

- 테스트 코드 작성

- 성능 최적화

이런 작업들은 별도의 전용 시간을 확보해서 처리하는 것이 효과적이었다.

아쉬웠던 점과 개선 방향

1. 너무 많은 백로그

“언젠가 해보고 싶다”는 아이디어들이 백로그에 계속 쌓여만 갔다. 정기적으로 백로그를 정리하고 우선순위를 재평가하는 시간이 필요했다.

2. 완료 기준의 애매함

“개인 블로그 구축” 같은 카드의 경우 언제가 완료인지 명확하지 않아서 계속 In Progress에 머물러 있는 경우가 많았다.

개선 방안:

- 모든 카드에 명확한 완료 조건 정의

- “MVP 버전 완료”, “1.0 버전 완료” 같은 단계별 목표 설정

3. 번아웃 방지 장치 부족

연속으로 개발 작업만 하다가 번아웃이 온 적이 있었다. 적절한 휴식과 다양성을 보장하는 규칙이 필요했다.

다른 도구들과의 비교

GitHub Issues vs Trello

- GitHub Issues: 코드와 직접 연관된 작업 관리에 유리

- Trello: 시각적이고 직관적인 칸반 보드, 비개발 작업도 포함

결론적으로 코딩 작업은 GitHub Issues, 전체적인 개인 프로젝트 관리는 Trello를 사용하는 것이 효과적이었다.

Notion vs Trello

- Notion: 강력한 문서화 기능, 복잡한 관계 설정 가능

- Trello: 단순하고 빠른 작업 관리에 특화

Trello의 단순함이 오히려 장점이었다. 복잡한 기능 때문에 도구 사용에 시간을 쓰기보다는 실제 작업에 집중할 수 있었다.

앞으로의 계획

2022년 목표

- 오픈소스 기여: 월 1회 이상

- 기술 블로그: 주 1회 포스팅

- 새로운 기술 스택: 백엔드(Node.js, Python) 학습

- 팀 프로젝트: 다른 개발자들과의 협업 경험

Trello 사용법 개선

- 분기별 회고 카드 추가

- 학습과 개발의 균형 모니터링

- 장기 목표와 단기 작업의 연결점 강화

마무리

2년간 Trello를 사용하면서 가장 큰 깨달음은 작은 성공들의 누적이 큰 성장을 만든다는 것이었다.

매일 작은 카드 하나씩 완료하면서 느끼는 성취감이 장기적인 동기부여로 이어졌고, 돌아보니 상당한 거리를 걸어왔다는 것을 확인할 수 있었다.

완벽한 도구는 없지만, 자신에게 맞는 방식으로 꾸준히 사용하는 것이 가장 중요하다고 생각한다.

“작은 카드 하나의 완료도 성장의 한 걸음이다”